Un cristiano y un musulmán juegan al ajedrez en una tienda. Ilustración del Libro de los Juegos, segunda mitad del siglo XIII.

Interior de la iglesia de San Miguel de Escalada, de estilo denominado de repoblación o mozárabe. Manifiesta una herencia visigoda que también compartía el arte califal (el arco de herradura).

Codice de los Concilios. Ilustracion folio 129v Navarra.

Los bárbaros se desparraman furiosos por las Españas, y el azote de la peste no causa menos estragos, el tiránico exactor roba y el soldado saquea las riquezas y las vituallas escondidas en las ciudades; reina un hambre tan espantosa, que obligado por ella, el género humano devora carne humana, y hasta las madres matan a sus hijos y cuecen sus cuerpos para alimentarse con ellos. Las fieras aficionadas a los cadáveres de los muertos por la espada, por el hambre y por la peste, destrozan hasta a los hombres más fuertes, y cebándose en sus miembros, se encarnizan cada vez más para destrucción del género humano. De esta suerte, exacerbadas en todo el orbe las cuatro plagas: el hierro, el hambre, la peste y las fieras, cúmplense las predicciones que hizo el Señor por boca de sus Profetas.

Asoladas las provincias de España por el referido encruelecimiento de las plagas, los bárbaros, resueltos por la misericordia del Señor a hacer la paz, se reparten a suertes las regiones de las provincias para establecerse en ellas: los vándalos y los suevos ocupan la Galicia, situada en la extremidad occidental del mar Océano; los alanos, la Lusitania y la Cartaginense, y los vándalos, llamados silingos, La Bética. Los hispanos que sobrevivieron a las plagas en las ciudades y castillos se someten a la dominación de los bárbaros que se enseñoreaban de las provincias.

Historia medieval de España es la denominación historiográfica de un periodo de más de mil años, entre los siglos V y XV, en el marco territorial completo de la península Ibérica, cuya identificación con la España actual ha sido objeto de debate esencialista acerca del "ser de España" .

Como hitos inicial y final suelen considerarse las invasiones germánicas de 409 y la conquista de Granada de 1492.

El reino visigodo, a partir de la batalla de Vouillé (507), abandonó su presencia en la Galia y se centró en las antiguas provincias romanas de Hispania. Fracasado el intento de construir una sociedad dual, en la que la minoría visigoda se mantuviera rígidamente separada de la mayoría hispano-romana, a partir del III Concilio de Toledo (589) se fomentó la construcción de una sociedad y cultura comunes, con un gran peso de las instituciones eclesiásticas, bien adaptadas a las estructuras pre-feudales que se venían imponiendo paulatinamente desde la época tardorromana. Las debilidades internas no desaparecieron, permitiendo el rápido éxito de la invasión árabe de 711, que inauguró una prolongada presencia musulmana en España, redenominada como al-Ándalus. En el periodo del Califato de Córdoba (929-1031) alcanzó su cumbre, convirtiéndose en una potencia económica y militar e iniciando una verdadera "edad de oro" cultural que se prolongó mucho más allá de su desaparición como entidad política.

El surgimiento, consolidación y crecimiento de los reinos hispano-cristianos convirtieron ese periodo de ocho siglos, desde su punto de vista, en una "Reconquista" y "Repoblación" de todo el espacio peninsular, al que ya se denominaba "España" en las nacientes lenguas romances. Se construyó una sociedad segregada en comunidades definidas de forma étnico-religiosa (cristianos, moros y judíos, en expresión de Américo Castro); y fuertemente militarizada (como el paisaje, que se llenó de castillos); para la que el uso del término "feudalismo" es objeto de debate historiográfico. En lo que sí hay un consenso generalizado es en destacar el hecho de que, para la configuración de su personalidad histórica, fue decisiva la condición fronteriza cambiante que todas las zonas vivieron en una u otra ocasión. No obstante, las relaciones no fueron siempre violentas: oscilaron entre el enfrentamiento y la tolerancia, permitiendo activos intercambios demográficos, económicos y culturales. Muy frecuentemente, huestes cristianas fueron empleadas por musulmanes, y viceversa. Sólo en algunas ocasiones decisivas se produjeron enfrentamientos entre extensas coaliciones que respondían nítidamente a la división religiosa.

Hasta el siglo XI el predominio fue claramente musulmán. En la Plena Edad Media (el periodo de las cruzadas), entre la conquista de Toledo (1085) y la batalla de las Navas de Tolosa (1212) la situación pasó por distintos puntos de equilibrio, pues los espectaculares avances cristianos conseguidos ante la división andalusí en taifas fueron frenados e incluso revertidos en los momentos en que los imperios norteafricanos almorávide y almohade impusieron su unificación bajo un rigorismo religioso. Las décadas centrales del siglo XIII presenciaron decisivas conquistas cristianas, que dejaron el territorio musulmán reducido al emirato nazarí de Granada, mientras que la estructura territorial peninsular conformaba la denominada "España de los cinco reinos" (el de Granada, el de Portugal, el de Navarra y las Coronas de Castilla y de Aragón). En los siguientes dos siglos el proceso reconquistador prácticamente se detuvo, en un contexto de crisis general que incluyó transformaciones estructurales de envergadura (el inicio de la transición del feudalismo al capitalismo), graves conflictos sociales y continuas guerras civiles; mientras surgían las instituciones españolas del Antiguo Régimen, de gran proyección posterior. La unión de los Reyes Católicos y su compleja política matrimonial permitió, en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna, la construcción de una Monarquía Hispánica cuya naturaleza y niveles de integración es, en sí mismo, otro problema historiográfico. Simultáneamente se desarrollaba la Era de los Descubrimientos, cuyo primer beneficiario fue Portugal, que para esa época podía ser vista como la primera monarquía autoritaria de Europa occidental en constituir un Estado moderno (o nación-Estado), condición que se disputa con la propia España (de cuyo destino común no se separó hasta 1640) y los reinos de Inglaterra y Francia.

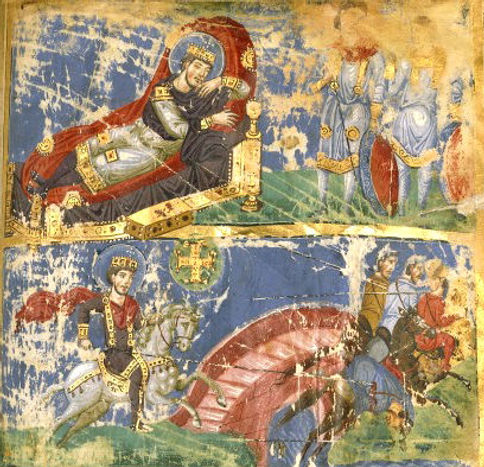

Sueño de Constantino antes de la batalla del Puente Milvio. In hoc signo vinces (Con este signo vencerás). Ilustración de las Homilías de San Gregorio Nacianceno, siglo IX.

Antigüedad Tardía

El final de la Hispania romana

Desde la crisis del siglo III se manifestaron en la Hispania romana los elementos que condujeron a la descomposición del Imperio: incremento de la conflictividad social (rebeliones campesinas que derivan en bandolerismo -bagaudas-, interpretadas como un síntoma del inicio de la secular transición del esclavismo al feudalismo), decadencia de la vida urbana (que se corresponde con la mayor presencia arqueológica de villae rurales -ruralización-), primeras invasiones germánicas, etc. Las reformas de Diocleciano supusieron un reforzamiento de la autoridad imperial, y concretamente en Hispania una profunda transformación y revitalización de las instituciones romanas, pero en un sentido que intensificaba los procesos que a largo plazo transformaron la civilización romana en la medieval. La cristianización fue muy temprana en determinadas zonas de Hispania, y se generalizó desde el siglo IV. A comienzos del siglo V Roma fue incapaz de contener la invasión de los suevos, vándalos y alanos, que cruzaron el Rin (31 de diciembre de 406) y devastaron las Galias. Máximo (uno de los líderes militares que reclamaba la dignidad imperial, y era considerado usurpador por sus adversarios -tyranicus exactor lo llama el obispo Hidacio-) pactó la incorporación de estos pueblos a su ejército como auxiliares (mediante un tratado o foedus), y los hizo cruzar los Pirineos. La imposibilidad de darles ninguna paga implicaba consentir sus actividades de pillaje sobre el terreno, aunque la distribución espacial se debió organizar mediante un sistema prefijado: la hospitalitas, que preveía la concesión de sortus o lotes de tierras que se obligaba a ceder a los propietarios locales (este hecho, descrito por Hidacio como un reparto "a suertes", en el contexto providencialista de su Chronicon puede entenderse como una referencia evangélica al sorteo de la túnica de Cristo).

Los visigodos (un pueblo germánico más romanizado que los anteriores, tras siglos de presencia dentro del Imperio), se instalaron por su propia iniciativa en la Tarraconense. Durante un breve periodo, Narbona y Barcelona fueron sede de la corte de Ataúlfo, en la que la reina era la romana Gala Placidia (tomada durante el saqueo de Roma como parte del botín). Después de que una tempestad aniquilara la flota con que intentaba cruzar el Estrecho de Gibraltar para asentarse en África, el rey Walia decidió acordar con el emperador Honorio un foedus (418) que le encargaba intentar restaurar la autoridad imperial en Hispania (además de devolver a Gala Placidia). Únicamente los suevos consiguieron resistir las ofensivas visigodas, asentándose en la zona noroccidental de la península donde formaron el reino suevo de Braga; mientras que los vándalos consiguieron cruzar el estrecho de Gibraltar, continuando su trayectoria por el norte de África. El resultado no fue la restauración de la autoridad imperial romana, sino la creación de una entidad política completamente independiente de Roma: el reino visigodo de Tolosa. La desaparición final del Imperio de Occidente (476) no tuvo ninguna consecuencia ya para las antiguas provincias..

Retrato de Gala Placidia, de su mausoleo en Rávena.

El reino visigodo de Tolosa a mediados del siglo V.

Reyes visigodos (Chindasvinto, Recesvinto y Égica) según el Códice Vigilano.

Hispania visigótica hacia el año 700, antes de la invasión musulmana de la península Ibérica.